- EN

- 登录

2024年11月29日 艺文观点

2024蛇口戏剧节观察手记 • 新空间实验与新文本探索

- 伽蓝EC

持续了三个周末的蛇口戏剧节刚刚于十一月上旬结束,从首届进入今年的第三届,蛇口戏剧节的创办理念始终有一条清晰的贯穿线,并且不断在延展其实践的纵深度,尤其是今年,戏剧节展现了更加多维的讨论面向。

在蛇口这个以“试验田”闻名的地域空间背景下,除了一以贯之的新项目孵化,围绕新空间与新文本的探索也在本届戏剧节持续展开。更多实验性的作品出现在了演艺单元与读剧单元,它们将关注度聚焦在私人生命体验与个体生存处境中,创作者的视野不约而同从宏观转向微观。这些作品自身的实验性与不确定性,也在不同群体的观众之间创造了深入讨论甚至是热烈争议的空间。

与此同时,商业与科技对于戏剧创作所带来的冲击,以及由此引发的一系列震荡,也以一种更具主动性的姿态进入到此次戏剧节所展现的行业图景中。

由于日程冲突,今年的蛇口戏剧节我只参加了后两周的活动,本文是个人视角的一篇观察手记,重点围绕新空间与新文本的思考展开。

所谓新与旧,通常只是一组相对而言的时间概念,但是放在创作的维度上,它所指代的就不只是单纯的时序先后,而是更为重要的观念与态度的更迭。新空间,它可以被理解为一种基于旧空间的创新式运用与活化赋能,也可以是对于某种固有的空间思维的打破与重塑,对于戏剧创作而言,它的核心价值之一,应该是改变旧的观演模式,创造新的观演关系。形而上一点说,它要打破的是剧场内某种旧有的权力体系,微观层面上,它在“解放”观众的同时也为演员重新赋能,观众与演员被共同赋予一个新的使命:共创一个新的戏剧空间。这个共创的全新体验,势必需要创造出与之相匹配的、新的“交互”方式来给予支持,否则它就无法得到实现。由此可见,交互或者互动,在新空间里,不应停留在一种浮于表面的游戏形式,而应该是根源于创作内在的核心诉求,它是一种行动,一种“改革”。

关于新空间的剧场创作,在行业视野下有着不同的开发路径。此次蛇口戏剧节的论坛聚焦沉浸式演艺的发展,被多次提及的《 不眠之夜Sleep No More》即是在商业思维的框架下成功运作的一类新空间戏剧作品。

生白剧场倾全员之力创作的升级版《噬梦者》,是此次演艺单元里最具商业化可能的作品,在形态上也比较接近上述提到的《不眠之夜》式沉浸体验。升级后的《噬梦者》保留了“讲故事”的基本形式,文本作为创作核心,在前一版的基础上被调整成为一个更加完整与自洽的闭合式结构,同时进一步提升了观众在“听故事”时的感官沉浸体验。

观众根据入场时选择的卡牌顺序,以流动的方式进入不同的房间(梦境),等候在房间里的演员(梦的主人)在讲述自己故事的同时,会主动发起与观众的互动,观众在引导下做出一系列回应。故事结束后,观众被引导离开当前房间,在走道上等待进入下一个“梦境”。每一个房间都为观众准备了正反两个梦境,观众将有两次机会踏入“同一条”梦境之河。在经历了入梦与出梦的选择之后,所有人回到大厅,在故事的最后,共同聆听一条大鱼的传说。

将近三小时的作品时长,丰富的空间流动、故事叙述与感官体验,都表明了这是一个大体量的沉浸式作品。观众在感观沉浸的过程中,对于置身其中的戏剧空间与现实世界的边界仍然有着清晰的认识,换句话说,这是一种存在隐形边界的沉浸体验。演员虽然进入到观众中间,但演员与观众、表演与真实之间依然界限分明,观众在近距离与演员互动时,内心十分清楚自己是安全的。与此同时,观众与演员之间的互动,更多是一种回应,而非主动行为。不过也有例外,我所参与的场次里就有观众主动安慰戏里的演员,但这并非作品设计使然,而要归功于表演。

从目前的文本内容看,这一版的《噬梦者》对于特定空间的依赖度并不高,这在一定程度上影响了感官的沉浸体验,未来如果文本发生变化,对于特定空间的需求可能会随之改变。

演艺单元里另一个大体量的作品,是刘赫的《貘鸣》,它是《蛇口纬度》系列的第二部,深夜十点开场,时长超过三小时。观众在这三小时里,流动性地出现在海上世界文化艺术中心的室内、室外与不同楼层之间,虽然与《噬梦者》一样,《貘鸣》对于特定空间的依赖度也并不高,但海上世界文化艺术中心的空间构成,为这个作品的流动性提供了物理条件上的便利。

《貘鸣》与《噬梦者》的最大不同,在于它的非商业性思维。主要体现在两个方面:其一,作品形态的流动性,或者说,不确定性。《貘鸣》的演出横跨了三个周末,针对观众的热烈反馈,主创在这三周里对作品进行了多个版本的更迭,从作品结构、流程、文本创作到空间安排都进行了大量的调整,直至戏剧节结束,这种调整可能仍未完全达到目标;其二,作品的共创性。《貘鸣》在结构上提供了观众深度参与的可能,但是这种共创的效果会受到诸多因素的影响,比如观众的个性与主动性。另一方面,主创在面对观众的共创行为时,如何与团队自身对作品的把控力度进行平衡,如何在每一次不可复制的作品进程里,即时地处理好观众共创的内容,令其真正实现与原有剧本的融合,这些都是不小的挑战,也是这次《貘鸣》引起最多讨论与争议的地方。=

观众参与内容共创,可以被理解为另一种深层次的沉浸体验,但在操作层面上,它确实有可能引发一些新的问题,比如,如果选择掩盖掉或者模糊掉真实与表演的边界,观众与演员之间是否会失去某种安全距离,更进一步,这种安全距离是有必要的吗?我参加的那场演出,因为同组几位成员因故提前离开,最后只剩下我和演员两个人单独相处,在随后的1v1创作过程中,我们建立了一种基于信任的、真实的密切关系,共同创作彼此激励,我几乎忘记了她是演员的事实。但是当演出结束,真实与表演的边界重新浮现时,对于之前发生的一切,我确实产生了一些怀疑。

《貘鸣》是一个分组创作的过程,各小组分别承担故事、灯光、朗诵、舞蹈等职能,然后根据各组输出的创作成果,即时整合出一台相对完整的戏剧表演。每个小组的成员由演员和观众构成,主创对于这两种身份的处理有两种选择:一种是一开始就将演员的身份公开,然后在观演双方清楚彼此身份的情况下开展共创;另一种是隐藏演员的身份,让同组的参与者在不明确彼此身份的情况下进行合作。《貘鸣》选择了后一种,或许是出于某种戏剧性的考虑,但它在一些环节的设计上,确实有意地模糊了真实与表演的边界,但是当信任尚未建立时,这些设计反而会对观演的共创关系造成一定困扰。

类似的设计也出现在了澳门破艺术工作室的作品《低人工梦工厂》里,作为观众,或许保持怀疑是一种好品质。《低人工梦工厂》的主创为这个作品选择了一个十分切合题旨的特定空间——商场,在这个空间里讨论消费主义对于人的压制与异化,以及人在高度商品化的系统里被物化与被工具化的议题,似乎再合适不过了。

参与体验的每位观众会领到六枚硬币,在商场的四个楼层里分别放置了四种自助投币的体验机,观众在每台机器上可以选择投一枚或者四枚硬币,然后得到对应的不同交互体验,当然,也可以选择不投,六枚硬币的分配方式完全由观众自己决定。

每台投币机提供的交互体验不尽相同,与观众发生交互的是机器——里面的人,她/他们是机器的一部分,某种意义上像是被操控的机器人。针对不同的投币数量以及不同的体验选择,她/他们的表演内容与交互流程基本固定不变,这是一种被系统严格控制的体验,只要投币就能得到。有趣的是,与之并置的,是主创为观众设计的另一种非机器式的体验:当满足某个特定条件,就会触发机器的宕机,里面的人会走出机器,疲惫不堪(或者大汗淋漓)的她/他们会选择透口气,接个电话,甚至周围溜达一下。观众会从她/他们的通话或者闲聊中,主动或者被动地听到她/他们讲述现实世界里自己的故事,如果多体验几次,就会发现可能每一次的故事都不尽相同。于是,我们看到了机器内与机器外的人的两种截然不同的状态,一种是模式化的制式的,一种是自然的鲜活的。这个作品与《貘鸣》有一个重要的相似之处,就是创作者都将演员身上的真实故事与戏剧创作进行了融合。

《低人工梦工厂》还有一个非常有趣的观察面向,就是观众作为体验者或者消费者,面对机器宕机时,会如何对待机器里的人,有的观众会非常生气,然后这些情绪会直观地体现在大家耳熟能详的“满意度评分”的环节上,当然,除了宕机,还有其它各式各样无法预料的原因让观众对机器里的人打出“不满意”。最后,这个“不满意”的结果,就是让这台不合格的机器(里面的人)被“销毁”或者说“解雇”。我参与的那场还有一个小插曲,有位观众硬币没有用完,TA问了一句:是否可以退钱?

这个作品在一些细节的设计上也做得很“沉浸”,比如会在引导台上放置各个表演者的考勤打卡纸,比如演员会在互动表演里穿插给其它投币机打广告等等。整个作品的体验轻松欢快,它试图用一种身体性的直观方式,展现人在“机器”里被消费、被压制与被裹挟的状态,进而引导观众从消费走向体验,从情绪走向思考。

前面提到,《低人工梦工厂》对于空间的选择非常切合题旨,同样,以一对情侣的私密视角为切入点,讨论隐私娱乐化以及网络暴力等社会热点议题的特邀剧目《转念之间》,将一间小型公寓单位改造成了体验空间;在探讨女性生存空间的作品《靓女·好嘢!》里,办公室白领Anna置身于一间写字楼的休息室,窗外夜色阑珊,她将与另一个时空的某个人展开一场十分特别的对话;回溯城市与人的时空关系演变的作品《公共装配场》,将装置与表演搬进了价值工厂的柱子大厅,这里曾经是深圳玻璃厂的熔融玻璃池窑,是见证了深圳城市化发展进程的一处非常重要的工业遗存。这些作品在演出内容与演出空间的匹配度上,都做出了十分契合的选择。

陈家蔚与打边炉工作室合作创作的VR剧场作品《转念之间》,是一场由虚拟现实技术驱动的沉浸式剧场实验,它创造了一种新的“在场”与新的“沉浸”,即观众与演员身处在两个平行时空里,通过VR设备,观众当下身体性的真实“在场”与眼镜里观看到的虚拟“在场”并存。通过身体在房间里的移动与姿势的变换,观众在真实现场里寻找到交互的物件,然后通过VR设备完成交互,并由此“进入”到另一个时空之中的“当下”,开启或者推进一段故事的进程。

故事的主人公是一对年轻的情侣,身处在一间合住的公寓房间里,这是一个充满了私密性的空间,二人之间的交谈与行为也都可以纳入私密的范畴,他们通过网络与世界发生联系,想象与叙事,冲突与暴力,同时在线上与线下发生,他们为此陷入争执、彼此伤害甚至决裂。

故事中,借由这对情侣关于日本真人秀节目《双层公寓》所引爆的木村花事件的讲述与谈论,导演尝试探讨社交媒体时代的隐私侵害、泛娱乐消费以及网络暴力等社会议题。有趣的是,VR技术在这个作品里,恰恰制造了一种观众作为外来者,侵入他人隐私世界的偷窥式体验。封闭的室内空间,可触碰的私人物件,都进一步强化了这种闯入感与窥探感。

虽然VR技术塑造了这个作品的形态,但主创在创作这个作品时,依然遵循的是主题先行,先有想要讨论的问题,然后才有技术作为手段的选择。另一方面,新技术在给剧场带来新机遇的同时,也不可避免地产生了新的挑战。在《转念之间》里,不同观众对于佩戴VR设备的适应程度是不一样的,360度的环绕视角给观众的信息定位也会带来了一些困扰,有时会找不到下一步的提示信息或者字幕。更深层次的麻烦来自于真实“在场”与虚拟“在场”的情感困扰,比如其中有一段VR影像,需要观众平躺在床上才便于观看,但我总感觉自己是身处在那对情侣的卧室里,无论如何都难以放松身体躺下去。

另一部将新技术引入剧场的实验作品是一个玩子的《靓女·好嘢!》,它由空间、对话与身体共同构建而成。创作者为办公室女郎Anna创造了一个全新的交流对象—— 一个具备语言学习能力的人工智能AI,她的名字叫林黛玉。这个AI的奇妙之处在于,她始终处于动态学习之中,大语言模型技术不断塑造她的思维与表达能力,甚至赋予了她某种情绪,这使得她在每一场演出中都会即时性地呈现出不同的面貌,在与真人角色Anna的对话中,也会给出每一场不同的反应与回馈。与此同时,由于AI被设定为林黛玉的身份,使得这个作品的戏剧空间除了指向写字楼这一实体空间外,也产生了关于另一个非现实空间的想象。

人工智能作为一个极速突进的技术,对于作品的呈现效果也提出了巨大的挑战,由于AI角色临场表现存在不确定性,这对于与之对话的真人演员无疑是一个考验,因为两者之间的即时对话构成了这个作品的内容主体,如果对话的质量与深度达不到预期,整个作品的表达都会受到很大影响。

如果说商场、公寓、写字楼都是对于正在使用的非剧场空间的创新式应用,那么价值工厂的机械大厅作为深圳城市化进程的一处重要见证,它是以一个即将消失的姿态,为模块化剧场的作品《公共装配场》提供了一次再也不可复制的空间记录。对于一个探寻与回溯城市公共空间记忆的作品而言,机械大厅里这些难逃被移除命运的水泥立柱,在那一刻仿佛站成了一个隐喻。

与前面提到的作品类似,《公共装配场》同样提供了一种流动性的观看体验。这个作品的完整形态是一个持续五天的装置展演与空间演出,每一天,空间里的装置都会发生变化,演出会围绕触摸、穿行、节奏等关键词贯穿五日的体验,最后一天,整个空间会完成“合奏”。除了空间与形态的流动,人的流动也成为了作品的一部分。几位舞者穿梭在装置之间,他/她们的身体与这些公共物件产生交互、再生记忆,观众在观看空间、装置、物件与舞者表演的同时,他们移动的身体也构成了被观看的内容之一。就如同每一个来到这个城市的人,既是现实与记忆的见证者,也是现实与记忆的参与者。

香港学者茹国烈在关于城市与文化的讲座里谈到,一个城市的记忆留存的是过去,而艺术创造指向的是未来,并最终会转化成为这个城市的新记忆。艺术家与创作者们或许会面对这样一个问题:我的创作是否为这个城市保存了一段记忆,它是否令我们城市的文化得以存续。我想,《公共装配场》选择机械大厅作为自己的演出空间,或许也有这样的考量。

相较于上述将室内空间作为演出场地的作品,英国艺术家Ray Lee与抱风屿合作带来的特邀剧目《声·聚》,则是将整个海上世界的开放空间作为了自己的演出场域。离开了巷弄阡陌的乌镇,Ray Lee的球球这次来到了一个360度全方位可能的繁华都市,声音赋予了这颗金属小球情感化的想象,路线的选择在开放性的场域里出现了更多分叉的可能,判断的准则在于你是更相信球球,还是更相信自己的直觉判断。不同分组的参与者从不同的地点出发,最后,在球球的声音引导下,汇聚于海边广场,这也正是Ray Lee创作这个作品的初衷:用声音让人们相聚。

《声·聚》是一个完全在开放式场域里发生的作品,它鼓励探索,允许犯错。它巧妙地唤醒了人对于空间的重新审视,对于在蛇口片区生活的人来说,这趟“寻路”之旅或许让他/她们对于海上世界有了一些过往被忽略的新视野。手捧球球的参与者们还收获了另一种有趣的体验,就是在边走边看的过程中,自己也成为了被观看的一道风景。身旁经过的形形色色的路人,会因为对这款球球的好奇心而与你眼神交互、会心一笑、甚至随意攀谈几句,在那一刻,这个城市的景观也在悄然发生着一些改变。

另一个在非室内空间演出的作品是敞门戏剧的《我爸死了》。演出发生在海上世界文化艺术中心三楼,随着故事的讲述,观众会从走道移动到露天的金字塔广场,最后还会走上顶楼平台,俯视广场上的演出,直至演员谢幕。故事本身对于空间的依赖度并不高,但是主创对于空间里原有装置物件的运用比较巧妙,基本做到了物尽其用,尤其是用玻璃墙隔开生死世界的处理,对于情感的渲染十分有效。

故事本身并不复杂,亲情主题里常见的故事走向,复杂的地方在于它是一部默剧和面具剧场作品。主创模糊了故事发生的地域背景,虽然故事是中国式的,但面具的面部造型却偏西方,不过这一点并未带来强烈的违和感,这主要得益于面具对于戏中人物的情感表达非常细腻与准确。有点可惜的是,这个作品的面具运用还是比较常规,如果能够结合文本,做出更有创造性与想象空间的表达,或许会更加令人印象深刻。

吴坚与呆房子合作的作品《A3证,查票》创造的是一种双重流动性的空间体验:公交车厢作为内部空间的流动性与蛇口街区作为外部空间的流动性互相映照,观看的流动与空间的流动同步发生,空间的流动与时间的流动互为注解。

公交车是这个作品发生的内部空间,观众在爱榕园公交车站上车,目的地是海上世界,沿途会在真实的公交站点停靠。当观众进入车厢,一种既熟悉又陌生的感觉迎面而来,这是一辆真实的公交车,但是车厢门窗上贴满了各种文字与图片,包括但不限于车上设施的文字注释、路线图介绍、站点名称与二维码(扫描后会打开对应信息),不同年代的城市公共场所的照片,公共媒体的文字副本,还有之前观众留下的种种文字、符号与涂鸦等等。车厢被改造成了一个公共记忆的展示厅与公共书写的留言板。与《声·聚》一样,《A3证,查票》也在一定程度上唤醒了观众对于某种习以为常的空间的重新审视,我半开玩笑地对朋友说,我从没有这么认真地打量过一辆公交车。

随之车辆的向前行驶,原本只是观看的“乘客”(观众)渐渐按捺不住,开始在图片和纸张的空白处写写画画,在一部分“乘客”(演员)的带动下,有人尝试撕掉贴在窗上的图片,让窗外的现实风景映入车厢。越来越多的声音也逐渐浮现上来,报站声、乘客的私语、司机的广播、忽近忽远的杂音,应和着人们关于过往乘坐公交车时那些真实的声音记忆,在那一刻,声音对于空间记忆的意义得以呈现,甚至超过了图片与文字。

在《A3证,查票》提供的沉浸体验里,真实与表演的边界同样被进行了模糊处理,演员与观众在车厢这个内部空间拥有了一个共同的身份——乘客,而司机——作为一个真实的公交车司机,他也在这个戏剧空间里讲述着自己的真实故事。

当那些留存着城市的历史坐标与景观记忆的图片被揭下,车窗外正在行进中的当下的城市风景取而代之,时空在那一刻似乎完成了一次奇妙的交接棒。在这趟公交车上,乘客们共同走过了一段记忆蒙太奇的旅程——既有公共的、也有私人的,既是关于城市景观的,也是关于那些具体而微的珍贵的琐碎日常。

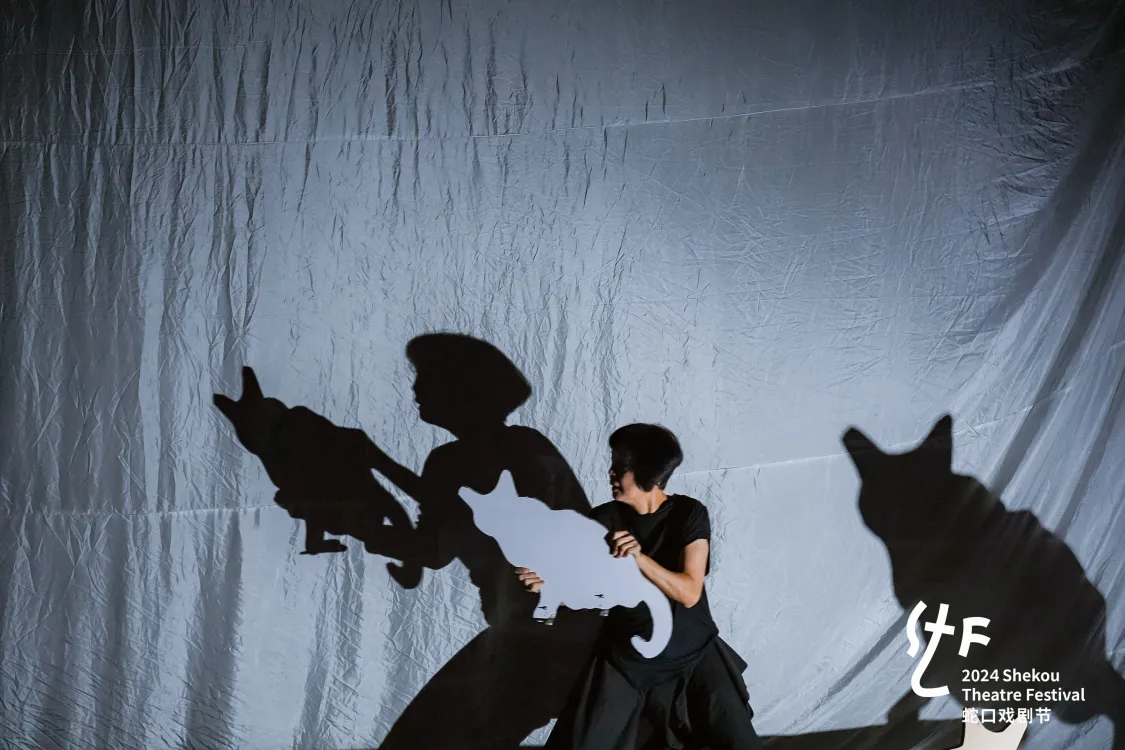

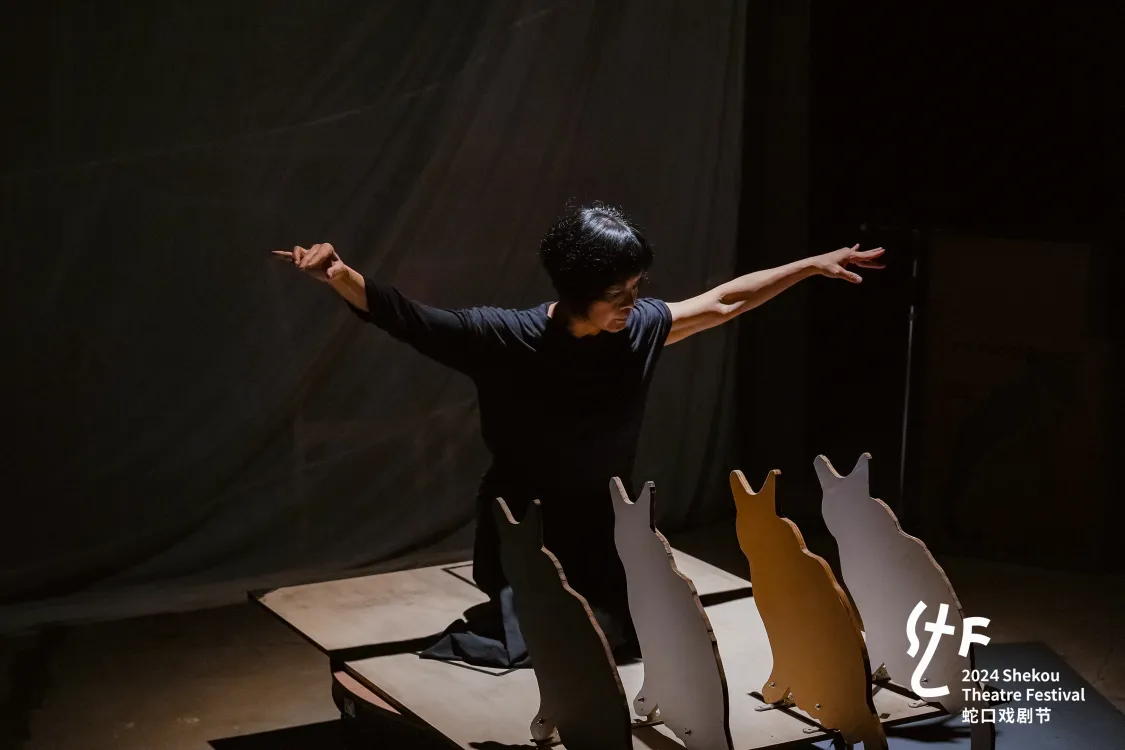

此次戏剧节看的最后一个作品,是梅卓燕的《日记VII.我来给你讲个故事……》,她的《日记》系列我之前还看过《日记VI.谢幕……》,两个作品的舞台形式差别很大,不变的是梅卓燕内心独有的那种柔软与力量。

这是一个非流动性观看形式的作品,发生在一个非常规的演出空间“机械大厅”里,观演关系相对固定,但是它对于空间的虚实运用以及最后阶段如时光隧道一般的纵深感营造,令这部原本就具有深潜式的情感渗透力的作品,给观众带来了一种触及心灵的沉浸式感受。

在梅卓燕的这个故事里,猫既是一个实存,也是一个隐喻,猫是“它”,也是“我”。借由一幅白色幕布、一个转盘、一个纸皮箱、几盏灯与几件家具,梅卓燕的身与影在叙述与想象、现实与回忆、实与虚之间寻找、穿梭、转换、两两相望,她与猫的剪影互相依偎、彼此对视,她渴望触摸到那个真实的幻影,渴望像转动毛球一般回转到那些被卷走的记忆。一把雨伞,一朵蒲公英,一个小小的角落,戏里戏外,她都希望为她的猫,寻找到一方安身之所。她说,在价值工厂四周有许多流浪猫,这里是它们的家。

一个空间,从来不应该是一个冷冰冰的功能体,它的意义在于记忆、情感、接纳与创造,无论新旧,对于戏剧,它的核心价值从未改变。

近年来,剧场创作者关于戏剧文本的新探索从未停止,鼓励创新的各种平台也不断涌现。蛇口戏剧节的「新写作剧本」单元是由主办方演艺互联与香港演艺学院戏剧学院合办的一个平台,它对于新文本创作的态度借贝克特之口说得很明白:“试过。失败过。没关系。再试。再失败。失败得更好。”

我一直在问一个问题:什么样的文本,可以称之为新文本。其实很难下一个准确定义。对于今年读剧呈现的新写作剧本,导师杨阡认为,戏剧生态或许正在发生改变,年轻的剧本创作者似乎不再如传统戏剧那般,将关注度放在人与外部世界、人与他人之间的矛盾冲突上,而是将焦点对准人与自我的内在分裂与对抗,尤其是当人面对巨大创伤的时候,要如何找到自我解救的路径。更进一步,在创作中勇敢直视与暴露自己的伤口,是这种路径的一种选择吗?

连续两个周末上午的联合读剧以及交流分享,以「在百慕大正中央建一艘小船」为题,分为「我与我的私人经验」和「我们与人类共同历史」两个小单元。百慕大,意味着神秘与未知,也意味着失败与冒险。它暗示着这些被甄选的剧本所必然会经历的种种风暴与劫难,也鼓励创作者斫木定锚以待扬帆。

五个参与联合读剧的剧本,虽然呈现的时间都不长,但是可以初步了解到,大部分是基于私人经验甚至是私人创伤体验来展开写作,这种个体生命的勇敢分享并非是简单的隐私暴露或者情绪宣泄,而是回归到人的自身,回归到对于个体价值的尊重与珍视,回归到人与人之间可能存在的理解与接纳。虽然部分作品也探讨了个体内在的不可理解性,但创作者们依然选择了讲述、表达、共享,以及尝试用文本去探索一切的可能性——无论是语言上的、形式上的、结构上的、还是逻辑上的。这种个体叙述的迫切性,或许是源于一种内在的危机感,与时代浪潮、社会处境、虚拟现实与人工智能都有着千丝万缕的联系,真实存在的个体如何抵抗被剥夺被抹去被数字化的命运,或许创作是一条出路。

虽然个体经验是如此重要,但是对于剧场作品而言,它依然需要从私人场域走向公共场域,它要和他人建立联系,它要创造一种公共记忆。读剧,便是这样一种公共行为,它的价值在于公共阅读与公开分享。

除了百慕大之外,还有四个新写作剧本被相对完整地进行了读剧呈现,时长大致在一个小时左右,有些剧本已经具备了相当的成熟度。我因为日程所限,只观看了《乌鸦》和《蛛丝》两场。

《乌鸦》的读剧体验很独特,从进入读剧空间到其后的大部分读剧时间里,我作为观众,眼睛都是被遮住的,只能依靠耳朵和鼻子来体验剧情。换句话说,这部作品对于视障人群非常友好,这与剧本创作杨西悦的近期创作方向可能有关。导演许英邦针对演员声音产生的不同方式以及物理位置的距离远近进行了细致的设计,从而引导观众更好地进入角色在不同时空与情境下的身份与状态变化。剧本中明确提到的角色有三个:两个女生和一只乌鸦。但有趣的是,观众或许可以将两个女生理解为“看不见”与“看得见”的共生关系的同一个人,乌鸦也可能只是人心中关于“飞得出去“与“飞不出去”的挣扎的想象投射,所有的对话,可能只是一个人内在的自我私语,什么是真实的发生,什么是梦境的臆想,对我而言,这种不确定性很有趣,它拓展了剧本的想象空间与解读维度。

《蛛丝》的故事发生一对男女之间,他们是同一间公司的女上司与男下属。因为一通莫名其妙也许从未发生过的电话,女上司将男下属约在了一间酒店房间见面。故事的起初,这听上去很像一个不伦偷情戏码,但渐渐,随着两个人从激烈争执转向自说自话,私密的记忆与创伤被不断撕扯暴露,事情的走向开始陷入荒诞与惊悚当中,并一步步濒临失控。剧本巧妙地从现实向超现实让渡,一切都在想象力的主宰下变得恐怖狰狞,原本安全的酒店房间变成了战地、机舱、禁闭室与修罗场,看不见的蛛丝在男人和女人的眼前不断下坠,有时是索命的绳索,有时是救命的输氧管,最后,当他们想要逃离绝境时,房间的大门消失了,唯一的出口出现在了天花板,只有蛛丝能够帮助活着的人攀爬出去,然而这时,蛛丝开始收缩,越变越短,几乎就要消失不见……《蛛丝》是一个相对成熟的剧本,剧作者侯亦岚对于拟声的处理以及文字节奏的把握都很出色,剧本中超现实部分的写作尤其令人印象深刻。

我想,真正意义上的新文本,应该是创造出一种新的可能,这种“可能”不仅仅属于个人,它也能够激发出更广泛的探索与尝试。在此之前,还是回到那句话上,不断尝试,然后“失败得更好” ,直至“新”的出现。

每年的蛇口戏剧节,总会有一些遗憾错过的作品,但也因此,让我对来年的下一届更加期待。那么,蛇口戏剧节,我们明年见。