- EN

- 登录

2023年11月19日 艺文观点

E人剧目在新空间演艺孵化的项目中会越来越普遍吗?

- 三木啦

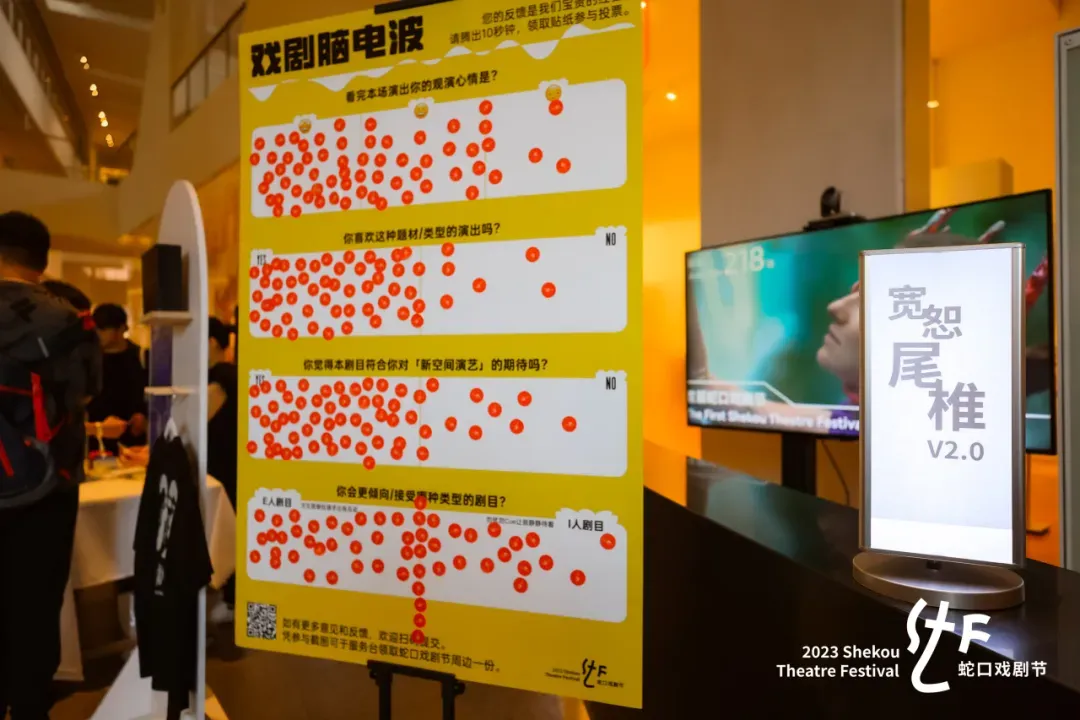

今年蛇口戏剧节的观众反馈投票栏里出现了

一个有趣的问题:

你会更倾向/接受哪种类型的剧目?

E人剧目(天生显眼包请求出场互动)

I人剧目(勿cue勿扰让我静静呆着)

Ps:括号内的解释来源于某个参演作品的问卷文本。

E人和 I人对应着在时下具有“泛社交”性质的交往场景中展现的“社牛”和“社恐”两种不同人格特点,对应着两种和人的互动方式:一种是通过“沟通和表达”主动和他人建立连接,一种是通过感受、观察和思考,“期待共鸣”并谨慎地选择宁静独处。

无疑,在戏剧表现里面,“E人剧目”是更具有“公众性”的,它强调主动引发观众的参与和互动,并强调艺术家和观众之间的平等沟通。而“I人剧目”会更偏向“内观”,它需要在情感和价值观上引发观者的深度共鸣,因此它往往需要依赖更经得起推敲的剧本情节、更为完整细腻的角色演绎。

照此分类,传统的剧场表演、以及文学、电影、艺术展览、音乐会都是非常“I(内观)”的,对于看惯了“I人剧目”的观众来说,“E人剧目”在体验上有很大差异。相较于“I人剧目”有着完整、细腻的情感、故事线索,“E人剧目”更需要“脑补”,抑或是在对艺术欣赏的体验之外主动进行自我表达。这个主动参与、表达的过程有可能是痛苦的。它带来了一个问题,如果一个作品不巧没有产生什么让人有情感或价值共鸣的地方(注意情感和价值的共鸣对激发I人的表达欲来说是至关根本的),那么,作为一名观众他还能在这儿得到什么?

在今年蛇口戏剧节入选的项目中有一个是依照游戏、剧本杀逻辑设计的作品《蛇口维度•蛇尾》,因为在这个作品里面,观众的参与、表达状态完全影响了整个剧目的观演机制,因此对不同的观众,以及就参加不同场次不同路线的体验可谓是大相径庭,观众之间的反馈评价差异极大。而对于《造美之城》这个围绕变装秀发挥的现场作品来说,相较于作品本身的制作和情节展示,观众主体性的参与,调动人们对“美和社会评价之间关系”的观点进行自由解说,似乎是整个剧目最吸引眼球的地方。

上面两个例子,它们都有一个共同的特性,那就是在这样的作品中,观众并不是直接在面对一件经艺术家对作品精密把控的制作呈现,而更多的是在面对(其他)观众。作为观众的体验、反馈,无论是好的还是坏的都意味着,这是观众的主体性(和主体间性)主动参与、介入进来的结果。艺术家在创作的时候将最终演艺、呈现的责任向观众做出了不同程度的让渡。

或许,这就是蛇口戏剧节两年以来一直给众多评委、观众觉得这些作品“都很难评”的原因。

若只从作品的体验和结果的呈现层面来评价,那么这里会存在着一个矛盾的伦理思辨:因为我们其实不仅仅是在评价一个作品,也是在评判这里面发生的作为观众独立的自由表达。

回到“E人剧目”和“I人剧目”的讨论,它们分别和观众“建立关系”的方式各有不同。到底为什么“E人剧目”在新空间演艺项目中越来越普遍?

就现实生活中E人和I人的数量而言,事实上并不存在明显的差异,相反,在艺术创作者中I人偏多。因此我不认为“E人剧目”在新空间演艺里面变得越来越多是因为观众和市场的口味,而极有可能是新空间演艺策划的评选制度带来的。

Ps:根据戏剧节现场的观众反馈统计能看出来喜欢“E人剧目”和“I人剧目”的数量并没有明显的倾向。

根据实景空间设计的现场作品往往需要极具巧思的量身定制。而当艺术家在不了解现场,诸多场地的实施条件待定、未知的情况下,完成一个原创、或者根据过去作品改编落地的剧本,可谓是一件十分让人挠头的事情。

面对评委孜孜不倦地在艺术家作品创作的过程中的连环追问:“你的作品该怎样体现和新空间演艺互动的关联呢?”这些问题,选择做“E人剧目”的策略似乎更显优势。因为在“E人剧目”里面,艺术家提供的剧本充当的只是一个和观众“沟通工作”的框架和媒介——艺术家只要说明这个作品怎样让公众参与其中,并提供一个和观众互动的线索就可以了。

和“I人剧目”的创作者在创作时处心积虑地打磨一个属于私人情感的审美意趣不一样,在“E人剧目”的创作过程中,艺术家的主要精力都在扮演一个沟通、协调和引导者的角色。围绕蛇口历史的起伏变迁和多元社区主体的关系创作的《宇宙方舟2020之火龙之眼》是一个例子,一名曾旅居价值工厂并见证了蛇口社群自组织发展的观众在观看了该剧作呈现后说道:“将一个贫富差距和观念撕裂的社会凝聚在一起,对话和协作,以及在这个过程中无所不在的妥协和忍耐,是有意义的。因为这种耐心、妥协、忍耐和多元,既是现实和未来极端需要的,也在严重考验着每个人的心智和意志。”

不得不说,因为新空间演艺涉事的权益主体颇为复杂,组织过程的繁复,定位不清晰,工作方法的不明确导致许多新空间的演艺创作在内容的高度上还有所欠缺。目前对于新空间项目的演艺呈现,整体来说是有玩法,有形式,但缺乏深度的能和个体的内在呼应的情感和体验。许多作品在突出和观众互动的同时,角色和剧情结构的设置欠缺推敲,内容上尽显拼凑。

我发现这两年在蛇口戏剧节孵化的作品,针对新空间演艺的结合点基本都放在了E的层面上,也就是,在过往剧目呈现的基础之上,去增添让观众自我表达的部分,并额外增加沟通互动的环节。这些让艺术家放低姿态的做法固然有它可圈可点的地方,但为了创造让观众触发的现场条件,有些艺术家牺牲了定义其艺术高度的“作品性”,并对其“作者性”进行让渡这是有欠考虑的。

回到艺术创作本身而言,难道,艺术家的工作仅仅是一次让公众投入到自我表达的模式和框架的搭建吗?我认为,探寻观演关系的突破,在新自由主义的社会生产和消费时代的推力下,满足个体的自我表达,去连接不同主体的利益诉求是这个时代的趋势。然而,简单、表浅的互动并不能改变观众对这个空间的记忆,只是提供让观众自我表达的满足感并不能够促发真正的“象征性交换”(鲍德里亚语)。

象征交换的本质是在非货币关系中建立的价值和行为准则,它对城市精神文明的建设和发展有着重要的推助作用。“E人剧目”在演艺上的展现,旨在主动调动市民对城市文化参与的生产性意识。“I人剧目”则是更内在地推动一种从共鸣的期待上对时空记忆、情感和价值的改变。

一个良性的生态应该是兼容并蓄的。在“E人剧目”成为潮流和玩法的同时,“I人剧目”的体验同样不能缺席。

在蛇口戏剧节今年推出的新剧本写作计划里面,《年轻人社死档案室》是一个为数不多引人感叹的“I人剧目”,它精彩地演绎和诠释了年轻人在成人世界中面临的自我探索和“社死”问题。“社死”这样一个在当下耳濡目染的概念,恰恰揭示了只是学会巧练成熟的自我表达是不够的,“去让自己成为某一种人”的角色扮演只会让他陷入到跟这个世界遭遇的尴尬瓶颈。

与这种盲目的自我生产相对的,是我们要看到在人和人的内在激发的共鸣。“I人剧目”的魅力不是为了释放观众的自我表达,或使人获得一场游戏参与的兴奋,而是使人发现,那些让人驻足的,对待人或一件事所保持的深度专注、倾情的能力……它是通过作者“由内而外”沉淀、编创和独具艺术性的个人表达所给予的。

如果说“新空间”不仅回应的是那些有别于被社会的规范、行为规定的“玩法”不同的空间演艺方式,还应该是一个具有广阔感的促进自我认同和精神内观的空间的话,那么客观上说,如今我们所见的这些引人内观的“I人剧目”的数量可能会和观众的需求、期待存在一个差距。

我作为此次戏剧节的I人观众,内心十分渴慕能够在深圳这座城市、在蛇口社区看到更多的“I人剧目”。理由是因为作为I人在这个世界上的打开方式,就是要遇到一个能触动他情感和价值共鸣的人呀!

(本文源自公众号:招商蛇口演艺互联)